プロジェクト構想 その8

これからの時代にフィットするアースカタログをつくります。

秋山東一を育てた、『Whole Earth Catalog』

ホール・アース・カタログ (Whole Earth Catalog=『全地球カタログ』)は、1960年代後半から70年代にかけて、アメリカで増えていた自給自足のコミューン生活者のために継続的に発行された雑誌として知られています。

この雑誌の編集者を務めたのがスチュアート・ブランド。彼がWhole Earth Catalog (略・WEC)の発行を思い立ったのは、1966年に聞いたバックミンスター・フラーの講演を聞いてのことでした。フラーは「20世紀のレオナルド・ダビンチ」と称される思想家、建築家、発明家、デザイナーなどの肩書きをもつ異能多才な人で、最初に「宇宙船地球号」という言葉を用いた人でした。

WECの表紙の宇宙に浮かぶ地球の写真は、地球の有限性を前提にどう生きるべきかというテーマ性を帯びており、この雑誌をきっかけに、NASAが公開に踏み切りました。WECは1968年に始まり1974年に廃刊されました。廃刊号は150万部発行され、全米図書賞を受賞しましたが、裏表紙に記された言葉は『Stay hungry . Stay foolish(飢えろ、バカでいろ)』でした。

この言葉は、ブランドが卒業したスタンフォード大学で講演したスティーブ・ジョブズが、後に同大学の卒業式記念講演において用いています。スティーブ・ジョブズは、いうまでもなくアップルコンピュータの生みの親です。2人はリベラルでインテリジェンスを持った住人が多い、北カリフォルニア・ベイエリアに住み、似たようなライフスタイルと価値観を持っていました。

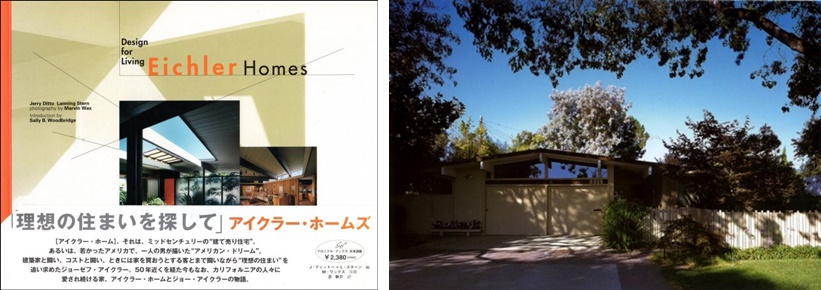

初代Macは、アイクラーホームのガレージで産声を上げました。ジョブズはアイクラーホームの住人でした。アイクラーホームは、フランク・ロイド・ライトが設計した家に住んでいたジョゼフ・アイクラーにより建築された建売住宅で、ポスト&ビーム(支柱と梁)構造を基盤とした住宅でした。アイクラーホームは、まだ人種差別が色濃く残る当時、アフリカ系アメリカ人家族にも、他のひとと同じように住宅を販売(当時年間900戸ほど。通算計11,000戸)していたことで知られています。

ジョブスの養父は高卒出の機械いじりがすきな職人肌の勤め人でした。個人を取り巻くモノやデザインがそのひとの発想やインスピレーションを刺激し、啓発します。

スティーブ・ジョブスは、ジョゼフ・アイクラーのことを「アイクラーはすごい。彼の家はおしゃれで安く。よくできている。こぎれいなデザインとシンプルなセンスを低所得者の人々にもたらした」と賞賛しています(ウォルター・アイザクソン著・スティーブ・ジョブズ伝記「子ども時代」より)。

カリフォルニア・ベイエリアで、アイクラーホームが人気を呼んだ時代から、もう70年経ちます。当時の住宅価格は10万ドル以下でしたが、今、この住宅を買おうとすると80万ドルが相場です。このことを私が知ったのは、OMソーラーがアメリカに進出したとき、最初の仮事務所がアイクラーホーム だったからです。その事務所は賃貸でしたが、買うと80万ドルだといわれました。

横道にそれましたが、誰もが知るように秋山東一はMac好きで知られています。

秋山東一にとってMacは等身大のもので、Macの成立の経緯に親近感を持ち、つよい共感を覚えたことが伺えます。

スチュアート・ブランドの話に戻ります。

さて、60年代最後のカウンターカルチャーを代表する「ホール・アース・カタログ」のスチュアート・ブランドが、「理想と現実のギャップを埋めてCO2の大気への放出を止めることが可能な唯一の技術は原子力である」と言い出し、原発推進派に転向するという変事が起こりました。

きっかけは、高レベル濃度の放射性廃棄物を廃棄処分にするために設けられた、ネバダ州のユッカ・マウンテンを見学して衝撃を受け、気候変動によって惹起される地球の滅亡よりも、核テクノロジーの進化が勝れば人類は救われると考え、「反核」から「親核」へと転向したのでした。

3.11前とはいえ、1979年のアメリカ・スリーマイル島の事故と、1986年のウクライナのチェルノブイリの事故の後のことであり、スタンフォード大学で生物学を専攻し、数々のグリーン運動にかかわってきたスチュアート・ブランドが、原発をして『世界を救う電力』(Power to Save the World)だと、その推進派に宗旨変えしたのは、信じ難いことでした。

ロックフェラー財団やフォード財団から資金援助を受けたなど、巷間、いろいろ伝えられていますが、われわれは「ホール・アース・カタログ」や『建築物はいかにして学ぶか – 建てられたあと何が起きるか』の著者としてのスチュアート・ブランドを、自分たちの実践に照らして、全否定されるべきでないと考えています。

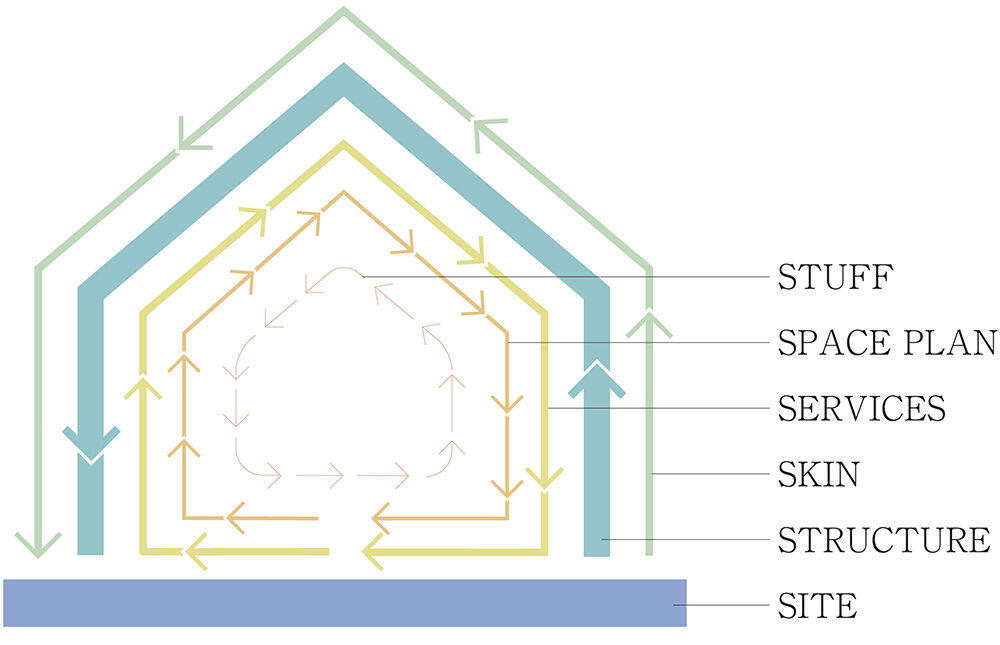

秋山東一は、フォルクスハウスを開始するとき、スチュアート・ブランドが書いた『建築物はいかにして学ぶか – 建てられたあと何が起きるか』という本にでてくる「建物は6つの層でできている」図を話題にのぼらせました。

『建築物はいかにして学ぶか – 建てられたあと何が起きるか』

この図は、フォルクスハウスや、町工ネットのびおハウスの取り組みを通じて、また堀部安嗣さんの『住まいの基本を考える』(新潮社)にも引用され、今では広く知られるようになりました。

しかし、最初にこれを取り上げたとき、住宅業界で建築の持つ時間性を問題にする人はいませんでした。資源の有限性と、長期優良住宅を結びつけて話されるようになったのは2008年以降のことであり、秋山東一はその15年も前にこの図に刮目し、その熱心な伝導者として役割を果たしました。

コロナ禍を経て、明日を生きる「アース・カタログ」に。

スチュアート・ブランドのWhole Earth Catalog=『全地球カタログ』は、そもそも地球環境の限られた資源のなかでいかに生き延びるかをテーマにしています。そして「建物は6つの層でできている」(前項最終図)は、「ホール・アース・カタログ」を実践するアメリカ人の取り組みを踏まえ、スチュアート・ブランドがまとめた本であることであり、その内容はリアリティに富んでいます。

自身を「臨床哲学者」と呼ぶ文章家・鷲田清一さんは「折々のことば」(朝日新聞連載記事。現在休載中) の中で、小説家でエッセイストの朝吹真理子さんが「自分よりも命が長い服もあってほしい」と言われたことを取り上げました。朝吹真理子さんがこれを言われたのは、フアッションデザイナーの黒河内真衣子さんとの対談でのことで、鷲田さんは、この話を引き取り、「服が自分だけが使う消耗品ではなく、人から人へと受け継がれ、手渡してゆくものなら、着るという感覚はずいぶん違ってくるだろう」と書きました。この朝吹真理子さんの言葉を模すなら、「自分の命より長い住まいであってほしい」ということになりましょう。

秋山東一「アースカタログ」は、真に「生き続ける住まい」を生むための「事典」にしなければなりません。それでは、それはどんな事典になるのでしょうか。

「砂戦争」の話

最近ショックを受けた本に、環境学者石弘之氏が著した『砂戦争—知られざる資源争奪戦』(角川書店)があります。現在、世界で毎年470億〜590億トンの砂が採掘され、その7割がセメントに混ぜて使われています。その砂の量は、世界の川が1年間に運ぶ量の約2倍に達します。この30年間で4倍に増加しました。このため、砂をめぐる資源争奪戦は凄まじく、砂マフィアが暗躍し、違法な砂の採掘や取引は約70カ国に広がり、合法的に取引されている砂の量は3分の1から4分の1と言われています。

海岸や砂漠に砂はたくさんありますが、海砂は塩分を含んでおり、鉄骨コンクリートに混ぜると鉄が錆びます。砂漠の砂も、塩分を含んでいるものが多く、また、風によって粒子がぶつかり合い、角がなくなって砂同士が噛み合わず、セメントと混ぜても強度が出ません。

シンガポールは、この50年間で国土が25%増え、増えた土地に超高層ビルが建てられました。それが上海やドバイなど世界中で進んでいる現実です。砂が有資源であることを忘れたかのように拡張され、それに伴う砂資源の争奪戦はいよいよ激しさを増しています。

今、地球は木材、水、水産物など、すべての天然資源を使いすぎており、砂もその一つなのです。

石弘之はこの事態を、息せき切って走る『鏡の国のアリス』(ルイス・キャロル作)のような世界に住んでいるといいます。鏡の国に君臨する女王はつねに疾走している。「いいこと、ここでは同じ場所にとどまっているだけのためにも、せいいっぱい駆け続けなければならないんですよ」とアリスに忠告します。「全力で疾走するために、食料、エネルギー、木材、地下資源を貪欲に消費し生物多様性を減少させ、大気中の二酸化炭素を増大させてきた。ついには、無限と信じられてきた砂や水や魚の資源の枯渇が現実になってきた」と石弘之は嘆くのです。

砂をめぐる現在形は、ただいまの「アースカタログ(地球報告)」の一つです。

以下は、最近読んだものですが、スチュアート・ブランドが編集した時点から、より深刻さをましており、多岐に渡っています。それによる建築への影響は、より込み入っており、複雑になっています。

「砂戦争 知られざる資源争奪戦」石博之 著、角川新書 出版

「プラスチック汚染とは何か」枝廣淳子 著、岩波ブックレット 出版

「海洋プラスチック 永遠のごみの行方」保坂直紀 著、角川新書 出版

「ゼロ・ウェイスト・ホーム ごみを出さないシンプルな暮らし」ベア・ジョンソン 著、アノニマ・スタジオ 出版

プラスチックの話

最新号の『建築知識ビルダーズ』を読んでいましたら、プレハブ初の登録有形文化財に選ばれた「セキスイハウスA型」が特集されていて、開発の経緯や、図面や、当時の開発者の話が8pにわたって紹介されていました。

記事によると、積水化学工業を母体として設立されたセキスイハウスが当初「目指したのはオールプラスチックの家」だったと記されていましたが、構造材に用いられたのは軽量形鋼角パイプが用いられており、発表のパンフレットには「鉄とアルミとプラスチックがガッチリとスクラムを組んだ新しい住宅」というキャッチコピーが用いられました。

この住宅を生んだ開発陣の昂奮が伝わってくる臨場感に溢れた記事でしたが、それは業界的に見ると、もっぱら自然素材を用いた家づくりから「新建材」への転換を告げた住宅の登場でした。

新たに登場した建材はすべて「新建材」でありますが、この間に登場したそれは「大量生産された建材」という点で、旧来の建材と大きく違っていました。木の建具に代わってアルミサッシが、木摺りに代わって石膏ボードが、板材に代わって合板が登場し、塩化ビニールによる建材の大量生産への流れが生まれました。

よく知られるように、塩化ビニールの元はエチレンです。エチレンは、日本ではナフサ(粗製ガソリン)を原料として生産されました。エチレンの生産量は、1963年を➀とし、その35年後の1997年でみると、単年度で比較して22倍に増大しました。

エチレンは、あらゆる生活用品、自動車や電化製品に用いられたので、住宅にだけ結びつけることはできませんが、新築住宅が、単年度で2倍しか増えていないことを考慮すると、住宅用途への侵食は半端なものではありませんでした。

壁・床・天井材はいうに及ばず、幅木、廻り縁、雨樋、外壁サイディング(外装皮膜)、トイレの便座に至るまで、住まいのあらゆる箇所に、塩化ビニールが入り込みました。

『海洋プラスチック—永遠のごみの行方』(保坂直紀・著 角川書店)によると、「プラスチックはリサイクルのはみだし者」であり「地球の異物」だそうです。リサイクルされているのは9%だけで、83億トンの生産量に対し、廃棄されたプラスチックの量は63億トンにも達します。

ドイツの建築家ヴァルター・グロピウスが、それまでの「農耕的」な住宅に対して、乾式工法を採用することにより、誰もが住まいを不足のないように満たすようにと提唱した、あのバウハウスの夢を、今でも新鮮なものだと感じています。けれども、グロピウスのそれは、どこまでも大らかなオプチミズムに貫かれていました。

これに対しプラスチック建材の登場は、なるほどコストを低減し建築合理化を促しましたが、当初において、廃棄処分のための焼却時に猛毒のダイオキシン類の発生が問題視されたりして、ペシミスチックな色合いを濃くしています。時間の経過は、大量生産・大量輸送・大量消費・大量廃棄のサイクルのうちに生み出されたモノのほとんどは、地球に負荷を掛けるものであることを明らかにしました。

建築建材と直接関係はありませんが、海洋プラスチックの問題性を考えると、セキスイハウスが当初「目指したのはオールプラスチックの家」だったと朗らかに語られていることに、今ならそうは無邪気に語れないだろうな、と思われてなりません。

人は、どこに住み、何を食べ、どんな家を建てたらいいのか?

コロナ後の新常態=ニューノーマルをどう生むのか?

我々が作る「アース・カタログ」とは?は、どこに住み、何を食べ、どんな家を建てたらいいのか?

コロナ禍後と気候変動によって、人の命も、エネルギーも、食と健康も危機に瀕しています。

住まいはシェルターであることを起源にしています。

フォルクスハウスの開始からまもなく、阪神淡路大震災が勃発し、神戸で亡くなった人の92%が、建物の倒壊によって生じた圧死であることがわかりました。我々のフォルクスハウスは、それを初見した工務店メンバーから「壊れたような家」といわれていたので、家が壊れた事態を前に、そこに我々は「裸になっても生きている住まい」に想像を巡らせました。

現下、コロナ禍は、人と人の絆を壊し、分断しました。経済を壊し、たくさんの人の職を奪いました。政治の劣化は著しく、自助ヘルプを強いて憚りません。

歴史的に見ると、今のコロナ禍と近似する出来事を人類は何回か経験しています。14世紀~15世紀にかけてのペスト(黒死病)の大流行では、約8000万人〜1億人の人々が亡くなりました。だれもが平等に無力感を感じ、それによって中世キリスト教は崩壊し、死の恐怖と隣り合わせのようにして、やがて“生の賛歌”ルネサンスが起こりました。

「ペストの猛威、三十年戦争、リスボンの大震災、ナポレオン戦争、アイルランドのジャガイモ飢饉、コレラやペストや結核の蔓延、第一次世界大戦、スペイン風邪、ウクライナ飢饉、第二次世界大戦、チェルノブイリ原発事故、東京電力の原発事故。世界史は生命の危機であふれています。」(藤原辰史「パンデミックを生きる指針——歴史研究のアプローチ」より)。しかし、危機は機会でもあります。それまでのあり方や生き方をリデザインする機会でもあるのです。

コロナ禍は大都市のもろさを浮き彫りにしました。大都市では、満員電車や深夜営業は『ノーマル』でしたが、三密がいわれ、それは一気に『アブノーマル』へと転化しました。戦後の日本は、大都市に集まって似たライフスタイルを送り「ジャパン・アズ・ナンバーワン」といわれた昭和の成功体験を引きずり、拡大・成長の「一本道」価値観から抜け出せずに来て、コロナ禍に遭遇しました。

コロナ禍に対して、ワクチンは一時的な解決策にはなるでしょうが、動物由来の感染症は、コウモリが潜む森に人類が手を延ばした結果のものであり、今後、絶えず新手のウィルス発生の不安がつきまといます。気候危機もまた、人類活動の結果によるブーメラン現象であり、人類は、その根本原因に目を向けざるを得ません。

人はこれから、どこに住み、何を食べ、どんな家を建てたらいいのか。この新常態=ニューノーマルはいかなるものか。本プロジェクが制作する「アース・カタログ」は、そのヒントになるモノ・コトを取り上げます。

取り上げるモノは、すでに砂とプラスチックについて少し見ましたが、ここに述べたことは、まだ概念的理解に止まっています。このプロジェクトは、共同・協同・協働する参加型ネットワークなので、現場からの声を寄せ合いたいと思います。検証に当たっては、

- 持続可能性に照らしてどうなのか?

- 循環性(大地に還る家)と入手容易性に照らしてどうなのか?

- 地域性に照らしてどうなのか?

- 健康にいいモノか?

- 歳月を経て愛着が深まるモノか?(劣化と風化の違いを見極める)

- 建築材料として、どう用いられ、どう活かされているのか?(材料に即してデザインサーベイする)

- ライフサイクルアセスメント(LCA)やウッドマイルズ・ウッドマイレージなど、環境指標に照らしてどうなのか?

といった多角的な視点からの検証が必要ですが、森の茂みが幹を見失わせる結果を招く可能性があります。そこで大ナタを振るって「使える・活かせる」という有効性を得るには、テキストエディターを務める人を必要とします。適切な編集機能が働かないと、情報がゴミ化しかねないからです。

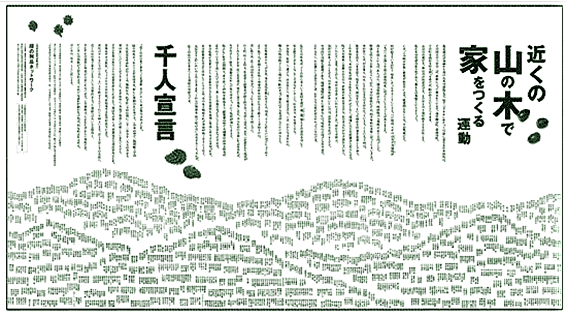

「近くの山の木で家をつくる運動宣言」で書いたこと

21年前になりますが、私は「近くの山の木で家をつくる運動」に取り組みました。この運動は、

- 山側からではなく、町側から発信された運動だったこと

- 人工林は、伐って自然を活かす・伐採が森を保全する山、それを広く社会に伝えた運動だったこと

- CO2の吸収・固着化など環境運動の性格を持ったこと

- 各地で草の根活動(地域ネットワーク)を起こしたこと

などの特徴を有しました。

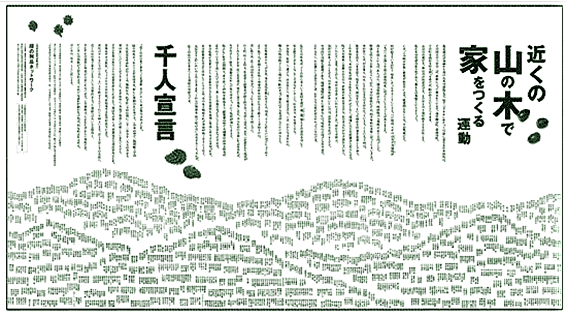

この広告は、朝日新聞全国版の2000年元旦号に2ページにわたって掲載されました。

山をかたち作っているのは、この運動に賛同し1万円のお金を出した人の名前。千人宣言とでていますが、2600人により構成されました。

「宣言書」は3万部を超え、「勉強する本」は12万部を超えるベストセラーになりました。

私は、この宣言書のほとんどを一人で書き、勉強する本の編集人を務めましたが、宣言書は、編集上2ページ1話の枠で書かなければならない、ということで難儀しました。テーマによっては、この分量で収まらないものがあり、一方、文字を埋めなければならない項目もありました。

書いたものの中で、一番気に入った文章は「私たちは、近くの山の恵みを活かして、地域らしい表情を持った家を建ててきました」という見出しを振った文章でした。

今では信じられないことかも知れませんが、家は、ほんの数十年前まで、近くの山(里山、裏山、奥山、川を遡った後背の山、周縁の山々)で伐りだされた木を用いて建てられていました。それが普通の家の建て方でした。

木だけではありません。近くで掘り出された土は、藁スサを混ぜて発酵させ、竹で小舞を組んで壁土として塗られ、石灰・貝灰・牡蠣灰などは、布海苔を混ぜて漆喰壁にして家や蔵に塗られました。さらにはまた、近くの野原に自生する葦は屋根材として葺かれ、天然の漆や柿渋は塗料とされ、コウゾ、ミツマタ、ガンビなどの植物繊維を原料とする手漉きの紙は、襖や障子に用いられ、い草は畳表の材料にされました。

これらは言葉の正しい意味で「在来の家」を表わし、至極当たり前に「自然素材の家」でした。むろん、すべての家々が近くの山の木や産物を利用して建てられていたわけではありません。木曾檜、吉野杉、秋田杉などの材は、銘木として古今東西に名高く、三州瓦は江戸にも、京の都にも知られ、美濃紙の声誉は五山の禅僧を通じて、遥か遠く明代の中国にまで伝えられていました。それらの輸送には難儀を強いられましたが、遠くに運ぶに足る値打ちを有していました。

けれども、多くの家々、普通の家々は、近くの山に合わせ、木に合わせ、地域で得られる諸々の材に合わせて建てられていました。つまり、どの地域においても、とり立てていうことなく、家は地域資源を活用して建てられていたのです。

今のように、ほとんどの建築材料が遠方から運ばれたり、工場で加工された「新建材」が幅を利かせるようになったのは、永い歴史からみれば極々最近の事象に過ぎません。

もともと住宅は、ある特定の土地に固着して成立するものであり、そこで得られる材料を用いて建てられてきました。「ほんの数十年前までそうだった」というのが、この文章の主旨ですが、言い換えると、ほんの数十年の間に、このありようは劇的に変わったことを意味します。そしてそれは、地球負荷を高めることに作用し、歳月と共に劣化する材料が身辺を支配することになりました。

コロナ禍を経て、人々は失われたものの大きさに気づくようになりました。

映画館や劇場やコンサートホールや、小さなホールに集っていたことが、いかに贅沢で得難いものであったか。この気づきは、人の交わりや、日常生活の中にあったものであり、人々が築き上げてきたものです。それが脆くも崩れてしまったのです。

しかし、それは実は数十年単位で失ったものの大きさに目を向けることを呼び覚ましました。かつて大事にしていた生活の中に、失ってはならないものがあったとの気づきです。私が「近山宣言書」に書いたことが、今なら「そうだよな」と肺腑に落ちるのではないか、と。

それを確かめるものとしての「アース・カタログ」を生めたら、と思うのです。

文 小池一三