プロジェクト構想 その7

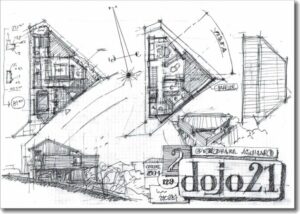

50年間の設計活動から生まれた、秋山東一らしさ炸裂の設計エッセンスを、「秋山東一method・設計武芸帖虎の巻(仮題)」としてまとめます。

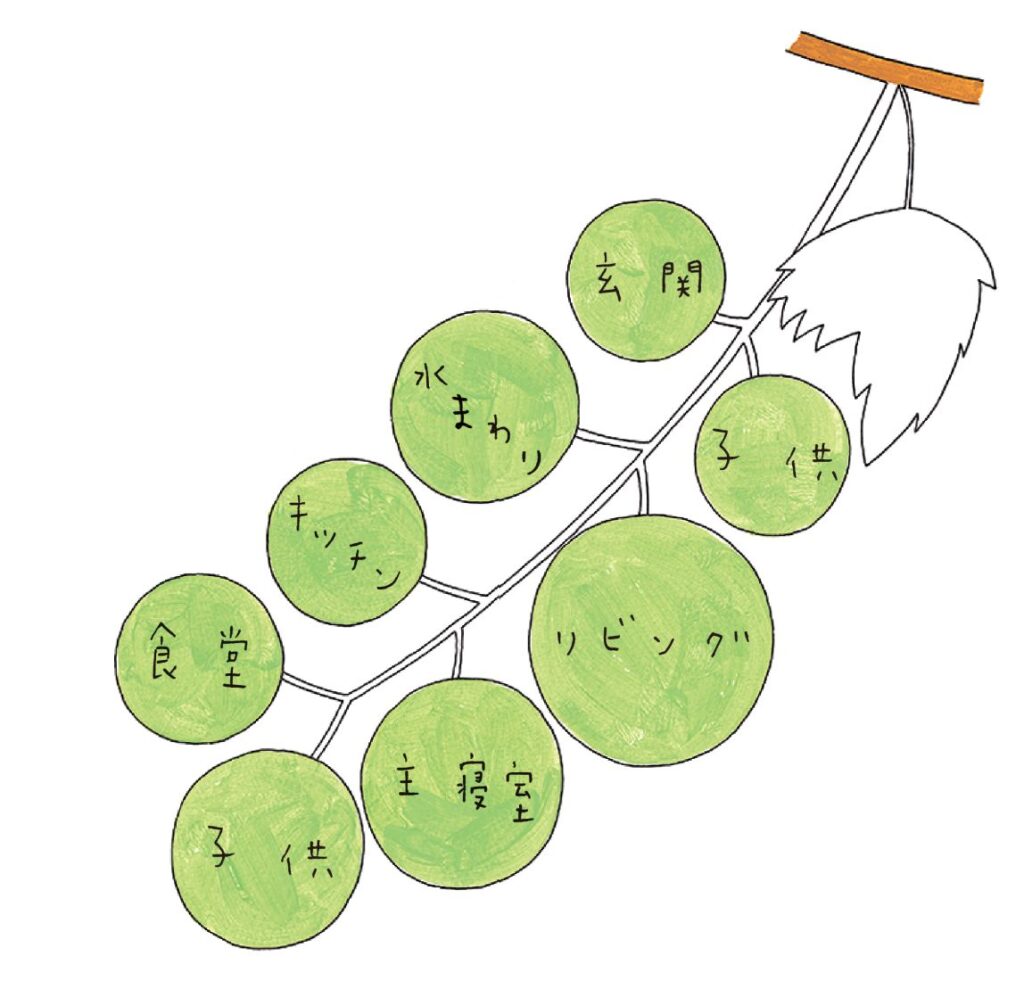

「ぶどうの家」から、「りんごの家」へ

秋山東一が思いついた標語「混ぜるな危険」でなく「間取るな危険」だよは、第2次世界大戦後、欧米の影響で起こった住まいのルーム化の進行に対して、建築家・清家清が生活空間のフレキシビリティを保持させるために提唱した「架構と鋪設」を想起させます。

あのとき清家清は、「架構」を自身の建築コンセプトをストラクチャーだといい、その空間構成の連続性と開放性の関係を内外建具や移動畳によって自在な展開を可能とする「鋪設」に求めました。

けれども、その後起こったことは住宅公団による「nLDKモデル」であり、その影響は一世風靡したミサワホームの「O型プラン」においても、工務店による注文住宅に見られる「間取りプラン」においても、ルームを配する「目的限定空間」主義は、むしろ固着の方向に作用し、今に至るもこの病いは住宅プランを縛っています。

この脱皮を図るため、秋山東一が提唱したのは「ぶどうの家」から「りんごの家」へという提案でした。町の工務店ネットは、これを一冊の本にまとめた『リンゴのような家』(2013年新建新聞社) を発行し、清家清の「架構と鋪設」の提唱と、秋山東一による、この平易な設計言語のエッセンス解読を試みました。

日本の住宅は、1960年代半ばから始まった高度経済成長以降「ぶどうの家」は、ハウスメーカーと工務店を問わず、プランづくりの主流となりましたが、それを押し上げた背景に、日本の中間所得者を中心にした「中流幻想」がありました。

これを条件づけたのは、日本独特の終身雇用(正規社員)であり、毎年の所得上昇(ベアアップ)と土地資産の上昇であり、住宅金融公庫による住宅金融制度でした。それは正社員・結婚・子育て・持ち家の「黄金コース」であり、マイホーム主義の謳歌でもありました。

現在、非正規社員が全雇用者に占める割合は4割を超え、「中流幻想」は木っ端微塵に崩壊しました。

この間、起こったのはバブル崩壊であり、幾つもの震災であり、気候温暖化であり、そして現下、進行中のコロナ禍です。これらを経て、現在、住宅に求められる「豊かさとは何か」ということが改めて問われています。

清家清が提唱した「架構と鋪設」は、ルーム中心の「目的限定空間」を「無限定空間」に転換させる一つの文法と言えるものです。秋山東一は、これを今の時点で取り上げ、それを「ぶどうの家から、りんごの家」へと止揚をはかったのです。

しかしながら、工務店は身にこびりついた「間取り主義」から、今尚、抜け出せないでいます。これに囚われている限り、アフターコロナの展望は開けません。

秋山東一は、諧謔の人(知的ユーモア人)です。その設計言語は、しばしば警句に満ちていて、真理を衝いています。それにしても「架構と鋪設」を、「ぶどうからりんごの家」に翻訳し、誰にも分かるものにした提案は、言い得て妙ではありませんか。

毎回、設計道場で繰り出される言葉は、まさに秋山東一の設計エッセンスというべきものがあります。今回「A2」プロジェクトは、これまで発せられた、その設計エッセンスを取りまとめ、それを秋山メソッドとしてまとめる作業に取り掛かります。

これまでの著作・マニュアル類、webサイトに貯蔵された「aki`s STOCKTAKING」、また設計道場で語られた言葉の数々、メモ書きの類いに至るまで、秋山東一の設計活動を追ってこられた村田直子さん(MOON設計)に、これから1年かけてまとめ、マニュアルにしてほしいと要請しました。

これまで「設計道場」に参加したメンバーが、自己の設計のヒントになると考え、秘かに溜め込んできたもの、個々にメモったもの、面白いと感じたことを聞き出し、拾い集める作業を開始します。これは「A2」プロジェクトが、どうしてもやらなければならないテーマの一つと考えています。そしてそれを、あたかも剣術の「武芸帖・虎の巻」のようなものにできれば、と考えています。

本物は模写から生まれない。

けれども「武芸帖・虎の巻」をつくるのがいいか、どうかという意見が何人かの関係者から出ています。というのは、それを手にするだけで分かったと思い込んでしまう人がいるのでは、という懸念があるからです。

最近の工務店は、住まいデザインのトレンド読み取りに長けています。そのために取得できる情報量も多く、名のある建築家の設計詳細図も書籍で出ています。高いといっても11万円前後で入手でき、そのまま模写して、ちゃっかり用いている例も少なくありません。

このあたりの勘働きがよければ、それなりの建物をつくることができます。

しかし、模写は模写です。絵画を模写すれば贋作になりますが、建築に関しては著作権が曖昧で刑事事件に発展することは余程でなければありません。

晩年の永田昌民が、若い設計者の教育になればと建物見学会を開いたら、挨拶もなく入ってきて、写真をバシャバシャと撮り、スケールで当たってメモを取り、この納まり図を見られませんかという無遠慮な人がいて、ひどく腹を立てていたことがあります。

永田さんの本をまとめようと事務所を訪ねたら、永田はわら半紙に描き込んだ図の束を机の上にうず高く積んで待っていました。その高さは45センチもあり、その一枚一枚を拝見しながら、永田さんはこうして一軒一軒建てているのだと目頭が熱くなりました。

秋山東一は、設計道場を12年間続けています。

この間、私は5軒の設計仕事を紹介しましたが、計画ラフを描いただけで、本格的な設計を行っていません。他にも紹介があったと思われますが、12年間、教える仕事に専念されました。私は、何とか実作の仕事に向かってほしくて、今回、教育活動を兼ねたモデルハウスの設計を依頼しましたが、こうでもしないと実作ゼロの晩年になりかねないと考えたからです。

設計道場の参加者にお伝えしたいのは、秋山東一が設計道場に寄せる情熱は生半可なものでないということです。全体重が掛かっています。そして大事なことは、表皮ではなく、その本質において学んでほしい、ということです。模写は本質理解を伴いませんので身につきません。

設計道場は、飽くことなく、繰り返し「即日設計」を反復的に行なっています。同じように見えて、一軒一軒異なります。実力は、そうして身につくのです。

秋山東一に限らず、すぐれた建築家と接して感じるのは、全身が物差しではないか、ということです。声楽家は、自らの身体が楽器です。役者は、普段の観察力が役を演じる際にその人物の皮衣の内に入り込んで役を演じています。建築家の目や、手や、感覚などを駆使し、全身が物差しと化すことで、建物のプロポーションを読み取るのです。

鹿児島シンケンの迫さんが、秋山さんに与次郎が浜のモデルハウスの設計を依頼され、秋山さんが現場で「もう少し出張らせて」とか「引っ込ませて」という言葉を耳にして、その根拠となるものは何なの? と問われたそうです。この場合、秋山東一の目は、一つの物差しと化していたのですね。

先に、吉村順三が椅子を一脚置いてプランを考えたという逸話をご紹介しました。その椅子に坐っての比例・均衡の具合がプランをかたち作ったのではないでしょうか。

身体に覚えさせるために修練を積む、それが設計を学ぶということです。

無論、模写することで学ことはあります。しかし、それはパクリではないわけで、何故それが名作と言われるのか、それを確かめたい、見極めたいという動機のものです。

いえることは、身体が覚えたものは、その人のスタイルになることです。内なるものになります。本物は、この濾過装置を経て生まれるのです。

沸々と自己のなかから湧いてくるもの、地域の歴史が産んだデザイン因子や、地域素材を活かそうと試みて生まれてくるもの、鹿児島のデザイン因子を現代住宅に高めた迫英徳のシンケンスタイルも、秩父の山を背負うことで生まれた埼玉・小林建築の在来手法(本稿「広告深掘り・その2/工務店における、フォルクスハウスの受容のかたち」より)も、そうして生まれました。「ローマは一日にしてならず」です。

教えるとは希望を語ること。

学ぶとは誠を胸に刻むこと。

ルイ・アラゴン 「フランスの起床ラッパ」より

文 小池一三