プロジェクト構想 その1

戦後50年のサクセス・ストーリー 「ニッポン●プロダクト」に、なぜ、住宅業界で秋山東一だけが選ばれたのか?

前代未聞の不思議を解く。

ニッポン●プロダクトの星だったカシオミニ、「M1」と「0型」の評価は?

「フォルクスハウス」と「Be-h@us」が「ニッポン●プロダクト」に選ばれたとき、関係者すら何で? と驚きました。何しろそれは、工業製品のデザインを領導する社団法人日本インダストリアル(JIDA)協会が、戦後50年を記念して、プロダクト・サクセスストーリー88に選んだものでしたので・・・。

選定された工業製品88項目の一部を拾ってみると、スバル360・自動式電気釜・学研科学の付録・スーパーカブ・新幹線0系・ヤクルト・フェアレディZ・カシオミニ・オルファのカッターナイフ・ウォシュレット・ウークマン・「写ルンです」・無印良品・プリウスなど、いずれも独創に満ち、NHKの「プロジェクトX」に登場するような一時代を画したプロダクトだったからです。誰もが知っていて、よく売れた製品でもありました。

これらは、純粋戦後世代の私にとっても懐かしい製品ばかりで、なかでも私が住宅業界に入った年に発売されたカシオミニは、『答一発』のキャッチフレーズで売り込まれ、それまで電卓の最普及価格帯を大幅に下回る、衝撃価格1万2800円で実現され、発売後10ヶ月で 100万台が販売された大ヒット作でした。松下圭一が「大衆社会状況」と名づけた時代を象徴するプロダクトでした。

1970年10月、カシオミニより少し先んじて、セキスイハイムのプレファブリック(プレハブ工法)「M1」が、に東京晴海で開催された第一回東京国際グッドリビングショー(GLショー)に出展され、翌1971年に発売されました。

「M1」は、東大の内田祥哉研究室出身の大野勝彦と、積水化学工業が共同開発したプロダクトでした。大野は博士論文で「部品化建築論」を書き、積水化学の投資戦略として選ばれた住宅工業化のアドバイザーとして招聘されたのでした。

後で知ったことですが、大野は、地域住宅計画(HOPE計画)に取り組んだ人でもあって、「M1」の開発目的は、「現代民家システム」の構築と考えられ、開発の対象は現代民家システムの中核となるユニット工法とそのプロトタイプというものでした。『地域住宅工房のネットワーク』(彰国社刊)を著してもいて、私の畏友・野辺公一が編集長を務めていた『群居』の刊行委員でもあり、著書の内容のほとんどは、その『群居』の連載をまとめたものでした。

「M1」は、2.4メートル×5.4メートルのユニットが工場生産され、それが現場に運び込まれて組み合わされ、住宅が構成されました。日本に固有の勾配屋根も庇もない無機的な外観でしたが、今振り返ると、それは日本におけるプレハブリケーションの星でありました。

写真:「日本の佇まい」サイト (tatazumai.c.ooco.jp) より

日本におけるプレハブリケーションの開発は、ミサワホーム(木質系)やダイワハウス・積水ハウス(鉄骨系)、あるいは北海道住宅供給公社による三角屋根北方圏型規格住宅などによって昭和40年代から始まっていましたが、ユニット系の先駆性・独創性・徹底性の点で評価し得るものは、このセキスイハイムの「M1」のみでした。 かの藤森照信先生が、最初に建てた自宅はこの「M1」でした。藤森は東大生産研キャンパス藤森研究室の若い人のインタビューに応え、こう述べています。

F(藤森) 一番は、土地が手に入ったがお金がないから、一番安い家で。かつとにかく地震が嫌だったから。地震で壊れなくて一番安い家ということで探したんですね。それで、僕はプレファブしかないと思った。ある性能を持っていて安い。今、プレファブは安くないけれども、当時は安かった。僕のいた研究室の助手の本田昭一さんは内田研出身だから、もう即座に「M1しかないぞ」と言った。

私が住宅業界に入ったのは、「M1」発売の翌年でしたから、業界はこの話題で持ちきりでした。当時、工務店の技術者の間で「鉄骨ラーメンのユニットなんだよね。今までなかったよね」と語られていて、坪13万4千円、他社より坪5万円前後の低い価格でした。この価格も頭に残っています。

というわけで、プレハブリケーションというと、私の中ではこの「M1」と、昭和住宅史の奇跡と言われ、企画(規格)住宅を目指したミサワホームの「O型」(1976年発売)が残っています。

「M1」は、工場生産率80%を超えるユニット工法でした。それまでに開発されたプレハブ(例えばダイワハウスの「ミゼットハウス」)はバラックという印象しかありませんでしたが、テレビのニュースで見た「M1」は、技術的にも価格的にも、業界関係者の度肝を抜く住宅でした。

また、ミサワホームの「O型」は、建物の中心に「大黒柱」を思わせる太い柱の中にあらゆる配線・配管を入れ込んで、人々を「ほほう!」と唸らせました。この工業化の成果は、人々のこころを揺さぶりました。「企画住宅」と銘打たれていましたが、「規格」でこんなことをやれるのは凄いなぁと思いました。希望の時代の希望の住宅でした。当時のプロダクト製品は、こころを沸き立たせるものがありました。

にもかかわらず、「ニッポン●プロダクト」の選者は、これらを選ばないで、別種の「フォルクスハウス」と「Be-h@us」をシードしたのでした。実に奇怪な選定というほかありません。

この不思議を解くには、日本におけるプレハブリケーションの受容の経緯を知らなければ解けません。少しばかり踏み込んで見ることにします。

プレハブリケーションとは何か?

プレハブリケーションの起源は、古代エジプトのピラミッドまで遡ります。ローマ帝国の上水道、中世のゴシック建築も、あらかじめ(pre)つくられた(fabricate)ものを現場に持ち込んで組み立てる方法を用いたことから、広義な意味でプレハブリケーションだという説があります。

この説に従えば、テレビ・自動車・電化製品などは、組立工程だけ残して、あらかじめ工場で加工するわけなので、近代工業製品はほとんどプレハブリケーションになります。日本の住宅に用いる畳も、建具も、躯体さえも、あらかじめ作業場で加工しておいて現場に運び入れるわけなので一緒です。しかし、そんなふうに考えてしまうと不可知論に陥ってしまいます。

そこで物事を腑分けして考えます。まず「見込みで」(レディーメード)と「注文に応じて」(オーダーメード)に分けます。次に、組み立ての場所ではなく、別の場所で作られるのも要件の一つに挙げます。しかしここに、あるものをつくるための全労務量と、現場労務量とを分け、時間と空間を分け、生産方法と生産組織についても分け、持ち運びと取り付けの容易さ云々にまで広げると、それまでよりも労務量が大幅に圧縮され、それまでよりもコストが大幅に低減されたものが浮かび上がり、他のものと区分けできるようになります。それがプレハブリケーションです。

そのようなものとして挙げられるものに、ギュスターヴ・エッフェルによるエッフェル塔があります。

この塔は、もともとはパリ万博のための仮設塔として建築されました。部材の大部分は、鋼鉄ではなく錬鉄が使用され、錬鉄で作った多数の部材はリベット(鋲)で繋ぎ合わされ、組み上げられました。資材は、あらかじめ工場で錬鉄製の鉄骨部品を作り、それを建設現場に運び、組み立てました。工事期間は大幅に短縮され、コストも大幅に下がりました。

エッフェル搭が、幾何学的に細い鉄骨が組み合わされて「鉄の刺繍」と呼ばれる美観を生み出したのは、実にプレハブリケーションなればこそのものだ、と言われるユエンです。

書籍(左)/Jean Prouvé: The Poetics of the Technical Object

出版:TOTO出版

書籍(右)/Angelo Mangiarotti 構築のリアリティ―組み立て工法による生成

出版:opa pless

ギュスターヴ・エッフェルに刺激されて、建築家やエンジニア、発明家たちは、鋳鉄やコンクリートなどさまざまな材料を用いて、プレハブリケーションの可能性を拓いていきます。その先に、ジャン・プルーヴェや、アンジェロ・マンジャロッティの独創的な仕事が生まれる素地をつくりました。

さて、欧米におけるプレハブリケーションの歴史は18世紀の植民地時代に始まります。住宅や公共性の高い建物を建てるため、ヨーロッパ各地で広まりました。

1830年代のロンドンには、分解と組立てが何度でもできる木製パネルによるプレハブ住宅の製造・販売を手掛ける企業が存在していました。構造躯体に鉄を使ったプレハブ住宅も、1850年代にはロンドンから遠方の植民地に送り出されるようになり、1840年代末から1850年代にかけてのアメリカ西海岸、オーストラリア大陸双方でのゴールドラッシュの折には「ポータブル・ハウス」とも呼ばれたプレハブ住宅の生産供給は活況を呈して」(出典『箱の産業』彰国社より)いました。

第一次世界大戦中のアメリカでは、プレハブリケーションとプレキャスト コンクリートのパネルを使った集合住宅がリバプールに建設され、戦争で重要な役割を果たした工業生産の方法がプレハブ住宅の製造法に持ち込まれました。

当時、アメリカ在来工法のコストは5,000ドルを超えており、米国内のごく一部の人しか建てられませんでした。その後、バックミンスター・フラーにより、簡単に解体、輸送できる金属製ドーム住宅が構想され、ウォーリー・バイアムのエアストリームクリッパーが登場します。フォードの組立生産方式にヒントを得たウィリアム・レヴィットが、NY郊外に “レヴィットタウン”を建設し、この住宅は70平米の戸建て住宅を、わずか16分で建設しました。

このような欧米の流れに対し、近代日本は、欧米に比べ住宅工業化の分野で見るべきものはありませんでした。しかし、別の見方からすれば、それは現場の技術力や職人の技量が優れていたからです。

日本の住宅の生産形態は、町場生産でありましたが大工職人の生産システムが有効に働いていました。日本の大工は、ノコギリ・ノミ・カンナなど簡便な道具を用いて、巨大な寺社建築を建てれば、巧緻に長けた小さな茶室も建ててきました。これは驚くべきことです。日本ではサッシュを発注すると、サッシュ屋がやってきて現場で寸法をあたり、それをもとに工場で加工し、現場に運んで取り付けます。欧米では、ショップでサッシュを購入して自宅に運べば、素人でもそのサッシュを開口部に取り付けることが出来ます。建物の寸法とサッシュの寸法が合っているからです。

初めてアメリカの工事現場を訪ねたとき、オープンシステムっていいなと思いましたが、後になって、日本の職人の技能レベルの高さこそ誇るべきで、曲尺、鯨尺などという物差しで測り、墨壺の墨糸を軽くつまんで線を打つ巧みさは驚嘆すべきものです。定規と鉛筆を用いて直線に引こうとしても、木目の凹凸によって線が歪みます。墨つぼは木目に影響されず正しい直線を引くことができます。

しかしながら、手練によるクローズドなやり方は特殊解であって、互換性を得られません。日本の町場生産は、工業化という点から見れば遅れを取らざるを得ませんでした。

江口禎(武蔵工業大学・現東京都市大学名誉教授)は、『住宅問題講座9 住宅生産』(有斐閣)の中で、プレハブリケーションの目的について次の6点を挙げています。

- 工期の短縮(単位生産に要する期間の短縮)

- 大量の生産(単位期間当り生産量の増大)

- 所要労務量の節減(労働生産性の向上)

- 質(品質)の均一化とその予知(市場商品化)

- 質(性能)の向上(総合生産性の向上)

- コストダウン(総合生産性の向上)

江口禎が挙げた6点は、プレハブリケーションに関する世界基準と言っていいものでした。以上がプレハブリケーションの概要です。

ハウスメーカーは、何故「ニッポン●プロダクト」に選ばれなかったのか?

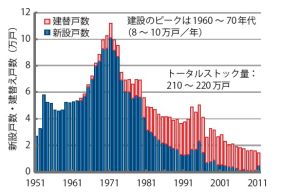

日本において、プレハブリケーションが始まったのは、第二次世界大戦以後のことで、1955年に大和ハウスを興した石橋信夫による、鋼管型仮設建物「パイプハウス」に始まり、1959年に庭先に建てる勉強部屋「ミゼットハウス」が生まれました。ミゼットハウスは、6畳1部屋の建物で、販売価格は

11万8千円、坪4万円を切りました。それを販売した東芝(月600戸売ったといいます)は、これに味をしめたのか、東芝やクボタハウスが開発に乗り出します。それらの実態はバラック建築に近い試行的な域を出ないものでしたが、住む家がなかった日本では重宝されました。これらは、今から見ると貧相なものだけど、これを産業にしようという理想主義がありました。

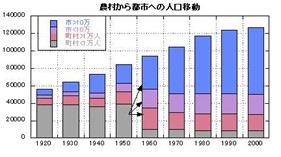

ハウスメーカー各社が、企業体として顔を見せたのは1960年代後半から1970年代初頭にかけてのことで、この期間を通して、日本は農村から都市への人口の大移動が起こりました。1956年の人口に占める農村人口の割合は、34.5%(1437万人)でした。それが1974年には、12.1%(628万人)に減りました。もの凄い人口移動が生じたのです。

日本のハウスメーカーは、建物開発を進める一方、実は土地「市場」に結びついて発展しました。次の表に見るように、新設住宅で得られる土地利益は、住宅建築に比べるより手早く、大きなものがありました。つまり、ハウスメーカーは「土地頼み経営」に依存し、それによって資本の原始蓄積をはかり、成長軌道に乗ったのでした。

つまり、日本のハウスメーカーは、プレハブ化や工業化を標榜して登場したものの、成長期の実態は土地産業の性格を色濃く持っていました。しかし、農村から都市への人口移動のピーク後の1980年に入ると、今度は建物主力の経営へと比重を移しました。

その時期の企業間の過当競争は、「商品化住宅」を促しました。「ドーマーのある家」とか「チムニーのある家」(これは煙の出ない煙突でした)などが総合住宅展示場に登場しました。そして、デコレーションチックな意匠を纏った住宅が飽きられると、次は「わがまま住宅(ミサワホーム)」や「パーソナリティ住宅(三井ホーム)」など、注文志向型の展開へと移行し、絶えざる陳腐化、変わり身の早さによって時代に即応し、その都度「これが最新の住宅」と言って、莫大な広告費を投下し、消費者の購買意欲を煽りました。

日本には「商品化住宅」はあっても、真の工業化住宅もプレハブリケーションも存在しないといわれるのは、この経過によります。

彼らはいわば状況追随的に軌道修正をはかり、まるでカメレオンの如く市場にマッチングさせ、厳密に振り返るなら、それは創業コンセプトの宗旨替えに等しいものがありました。総合生産性の向上によるコストダウンは、ハウスメーカーの利益増加に向かうだけで、建築価格は工務店を上回り、工業化と消費者利益が直結しないやり方へと変異しました。

プレハブリケーションは、部品の互換性によってオープン化をはかることとされ、それが建築生産の目指すべき方向であり、それが工業化のメリットとされましたが、日本のハウスメーカーは、「商品化住宅」によって、逆にクローズドシステム化による差別化へと向かい、各社の競い合いによって、その肥大化が進みました。

1970年に「M1」を手に入れた藤森照信は、そのとき「今、プレファブは安くないけれども、当時は安かった」と言ったことを一つの時代の証言と見るなら、その10年後の1980年代には「価格が高いのはハウスメーカーで、安いのは工務店」へと変異を遂げたのです。誰もが入手できる低価格製品に向かわないで、「商品化」によって高価格化にシフトし、プロダクトの夢をぶち壊したのです。

それではこの間、工務店はどうだったのか? 実は、今のような工務店が登場するのは、ハウスメーカーが大きな顔を見せるようになった時期と軌を一にしています。

1960年代半ばから、雨後のタケノコのように工務店が生まれました。出自は、大工棟梁、材木屋、建材屋、不動産屋、左官屋、電気屋などからの転出で、一様ではありませんでしたが・・・。

大阪に、奈良時代の578年から続いている世界最古の企業、金剛組があります。ここは聖徳太子の時代に、日本最初の官寺、四天王寺や法隆寺の建立に携わり、1400年以上の歳月を生き抜き、今も天王寺区四天王寺1丁目に事務所を構えています。

また、「工務店」という言葉を作り、社名にしたのは竹中工務店でした。「設計と施工は切り離せない」という考えから、「工務」を掲げ、お施主ありきの仕事であることから「店」を用いました。この会社の沿革は、慶長15(1610)年、織田信長の元家臣であった初代竹中藤兵衛正高が尾張国に始まりますが、今や資本金500億円、売上1兆1500億円、社員7000人を超える非上場企業です。

これら2社は別格であって、工務店というより、業態からいってゼネコンと括られましょう。竹中工務店は、日本のスーパーゼネコン5社の一つです。

大工組織の中にも、何代か続いている有名工務店があります。町工ネットの会員でも、浜松の番匠は江戸時代からの工務店です。しかし、そうした工務店は業界全体で見れば例外的な存在です。「工務店業界」というと、旧いイメージに引っ張られがちですが、今の工務店の大半は、実はこの時期に産声を挙げたというのが実際の姿です。

日本を代表する業界団体である全建連(全国中小建築工事業団体連合会)が生まれたのは1971年でした。工務店業界紙の老舗と言われた、日本住宅新聞の創刊は1975年(現在廃刊)でした。それらを「工務店業界」の成立と見るなら、わが業界の誕生は、そんな辺りといえるのです。

工務店は、建築請負業をコアに据えながら、ハウスメーカーと同じように、不動産に手を延ばしたところが少なくありませんでした。目端の利く経営者は、目をキョロキョロさせては首を突っ込み、足をねじ入れることで旨い汁にあり着きました。私がいた工務店でも、あそこが儲けたの損したの、といった話を社長がしていました。1960年代半ばから、笠信太郎がいう「花見酒経済」の時代を歩み、うきうきと浮かれる気分が横溢している時代でした。デベロッパーとハウスメーカーが開発した土地のすぐ横で、粗っぽい造成工事によって小さく区割りした土地を分譲し一儲けした工務店が多く見られました。後年、これらの工務店の多くはバフル崩壊で痛い目に遭いますけど・・・。

誕生したばかりの工務店は、注文住宅・建売住宅・借家・アパートなど、建築請負がらみで派生する仕事を、拾えるだけ拾うというスタンスのところが多く、住宅そのものの質で地域と人々の信頼を得るという工務店は、そんなにありませんでした。一方、大工たちは仕事の形態が変わり、営業上手な大工は工務店になったものの、職人気質の大工は「手間請け」を強いられるようになりました(大工制度の崩壊と復活の話は、このプロジェクトで予定されている「設計道場」のカリキュラムの一つになっています)。

しかし工務店は、1970年代初頭の二次にわたるオイルショックに翻弄され、この大波を受けて転覆したところもありましたが、ここを乗り切った工務店は、「景気対策」で繰り返される受注の乱高下、仕入コストの高騰、モノ不足や職人不足に見舞われながら、それぞれ逞しく乗り切って行きました。当時の業界は、まことに忙しなく、業務面でも、次から次へと新しい業種や建材が入り込んで、その理解と導入に追われました。そうして業務に抹殺されている工務店をよそにハウスメーカーは市場のヘゲモニーを握り、いつの間にか工務店は風下に立つようになり、なかにはハウスメーカーの小判鮫商法でやる工務店もいたりしました。

今、工務店は石を投げれば誰か関係者に当るといわれるほどあまた存在します。 あたかもそれは、巨大な戦艦の回りに無数に浮かぶジャンク船の如き存在といえるかも知れません。けれども、日本の住宅生産の8割は、今尚、そんな工務店によって造られているのであり、日本の住宅生産の基層をかたちづくっているのは確かです。

脇道に逸れました。話を元に戻します。

「ニッポン●プロダクト」は、戦後50年目の節目となる2005年に選ばれました。

新世紀に入って5年目。バブルの崩壊から15年目、神戸の震災と、地球温暖化防止のための京都会議から10年経った時点でのシードでした。

ハウスメーカーの住宅は何も選ばれず、「フォルクスハウス」と「Be-h@us」が選ばれたのは、この時代を考えるなら故なきことではないと思われます。テレビコマーシャルで「家に帰ればセキスイハウス」の歌が流れていても、それがインダストリアルの範疇のものだと考える工業デザイナーは少なく、時代性を考えると「ちょっと待て」ということになったのではないでしょうか。公平に見ると、工業デザイナーの矜持がそうさせたのではないか、と私は振り返り見るのです。もう少し踏み込んでいうなら、インダストリアルと環境の相関性が鋭く問われるようになった時代に入ったモメントでの選択だった、ということが強く作用したのではないか、と。

選定委員長の評価に当たった榮久庵憲司(世界デザイン機構会長)は、この選定にあたってこう述べています。

日本人は元来ものづくりに長けている。進駐軍家庭用の白い電気洗濯機、冷蔵庫に目を輝かせた。近代的で理想的な米国の生活風景が、眼前にその姿を見せている。ゼロ戦、はやぶさをつくった日本人だ。つくる自信はあったが、そのままでは日本人の家庭生活にはあわない。一まわりも二まわリも小さくせねばならない。人にあわせ、風俗習慣にあわせる知恵が要る。これこそ日本のインダストリアルデザインの原点だった。(中略)精緻で小型な自動車、カメラ、エレクトロニクスをはじめ、さまざまな分野の製品のデザインに世界は目をみはった。

国際を意識したわけではなかった。日本人に向いた製品をデザインしただけだったが、世界の市場で評価を受けたことは実に意味が大きい。それは日本の伝統文化の精神が、かたちを変えて現代に生きたということだ。基層文化は一種のDNAの如きものだ。感性がもたらす美学の継承といっていい。(中略)良いことばかりではない。人間の限りない欲の増大は、地球の生死にかかわるマイナスをおこしている。資源、エネルギー、安全が危機に面しているのだ。ここで日本の数百年続いている質素な美学や、優しい自然との共生思想、ものに心ありといった有史以来のアニミズム信仰は、おそらく日本のインダストリアルデザインの基本思想に影響を与えることは確かだ。

この榮久庵氏の文章から読み取れるのは、日本のハウスメーカーが生んだものは「商品化住宅」に過ぎず、彼らは日本の住宅マーケットを席巻したけれど、それが他の分野に見られるような「世界が目をみはる」プロダクトとしては適格条件を欠いていると見たのではないか。しかるに選者たちは、何故に「フォルクスハウス」と「Be-h@us」をして、戦後50年のニューシードに選んだのか。

私の見るところ、目を皿のようにして見回したもののいずれも独創性に欠け、それなら日本のプロダクトデザインの嚆矢として、将来への期待を込めて「こんなものがあるぞ」と秋山東一の取り組みを取り上げたのではないか。

ハウスメーカーは、世界的に見ると日本だけの特殊解のものです。このような住宅企業体はアメリカにも、EUにも見られません。この点から見ると、同じように世界に例を見ない「総合商社」とどこか似ているのかも知れません。

日本のハウスメーカーは、この時点で、工業化やプレハブリケーションによって達成すべき「経済的不平等」を超える目的を捨てていました。縮小経済に向かうこの時期の、この国の住宅をリードしようとする気を失ってしまっていました。産業人の気概を持つ渋沢栄一はいなかったのです。

工業化住宅といえば、フランスの建築家ジャン・プルーヴェの数々の試みが思い浮かびますが、プル―ヴェは「シトロエンの『トラクション・アヴァン』の革新的な車体から、『クリシ・人民の家』のカーテンウォールの機能面でのシナジーを思いついた」(出典『ジャン・プルーヴェ』TOTO出版所収、ブルーノ・ライシュリンの論文から)といわれます。

プルーヴェは、さまざまな試みをやった挙句、「車にせよ、飛行機にせよ、およそもっとも進んだ工業製品はつねに質的な革新を示している。建物だけが進歩しない産業なのだ」(松村秀一『「住宅」という考え方』東京大学出版会より)といったといいます。

日本のハウスメーカーは、プルーヴェが持った絶望に気づいたのかどうか分かりませんが、商品化住宅の製品化に努めたものの、工業化住宅を極めようという志向を失って行きました。本来、工業化は大量生産と同義語であり、大量生産はコストダウンに結びつくというのがT型フォード以来の鉄則だった筈なのに・・・。

プレハブ化を先導した「M1」は、約1万戸を生産し、その建物は今も住まわれているものの、長いスパンで見ると、一時代のプロダクトに終わっています。一世を風靡した「O型」や「ハウス55」も、それを担ったミサワホームが、いつの間にか「わがまま住宅」をいい出し、規格性から離れて行きました。

もし、という仮定でいうなら、「M1」や「O型」の試みの延長線上を、日本のハウスメーカーが歩んでいたなら、日本の住宅の風景は、まったく違ったものとなったでしょう。これらの開発に当たった人の文章を読んでいると、あるいはその拠点となり、人を輩出した東大内田研を見るというと、そこにある種の理想主義があったことに気づきます。鎌田紀彦さんも内田研の人ですが、今もこの理想主義は「新住研」の中に脈々と生きています。

今、工務店業界はハウスメーカーと同じように、世界を、日本を席巻している「新自由主義」に毒されている、と思われてなりません。商品化住宅の基本は「今、売れているものが一番いい」です。

私は、住宅とはそういうものではない筈だと思うのですが、どんなものでしょうか。

文 小池一三